「ちょうどいい家の大きさ」は、どれくらいですか?

実は、この「ちょうどいい」は、人によって全く違います。

そして、面積だけでは決まらないのです。

暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。

4代目の新野恵一(にいのけいいち)です。

(*タグで絞り込み→「4代目」を選択すれば、ブログがのぞけます。)

「奥さんは今の家の大きさに満足していますか?」

ある方に、そう聞かれて奥さんに尋ねてみたら

「大きすぎず、ちょうどいいよ」との答え。

でも、面積だけを聞いた人からすれば「それじゃ足りない!」と感じたのかもしれません。

実際、家の「ちょうどいい大きさ」は人によって違います。

さらに言えば、外部環境や、家のつくり方によっても違ってきます。

面積だけでは測れない広さ

家の広さは数字だけでは決まりません。

上下階のつながりや外とのつながりで、視覚的な広がりは変わります。

窓の位置によっても、空間の感じ方は大きく変化します。

大きさとコストのバランス

建物の床面積を大きくすると、建築費は上がります。

(*逆に小さくすると、坪単価は高く見えることもあります。水回りの数は変わらないため、どうしても割高に見えるのです。)

「こんな家がいい!」と思っても、予算とのバランスが崩れれば現実的ではありません。

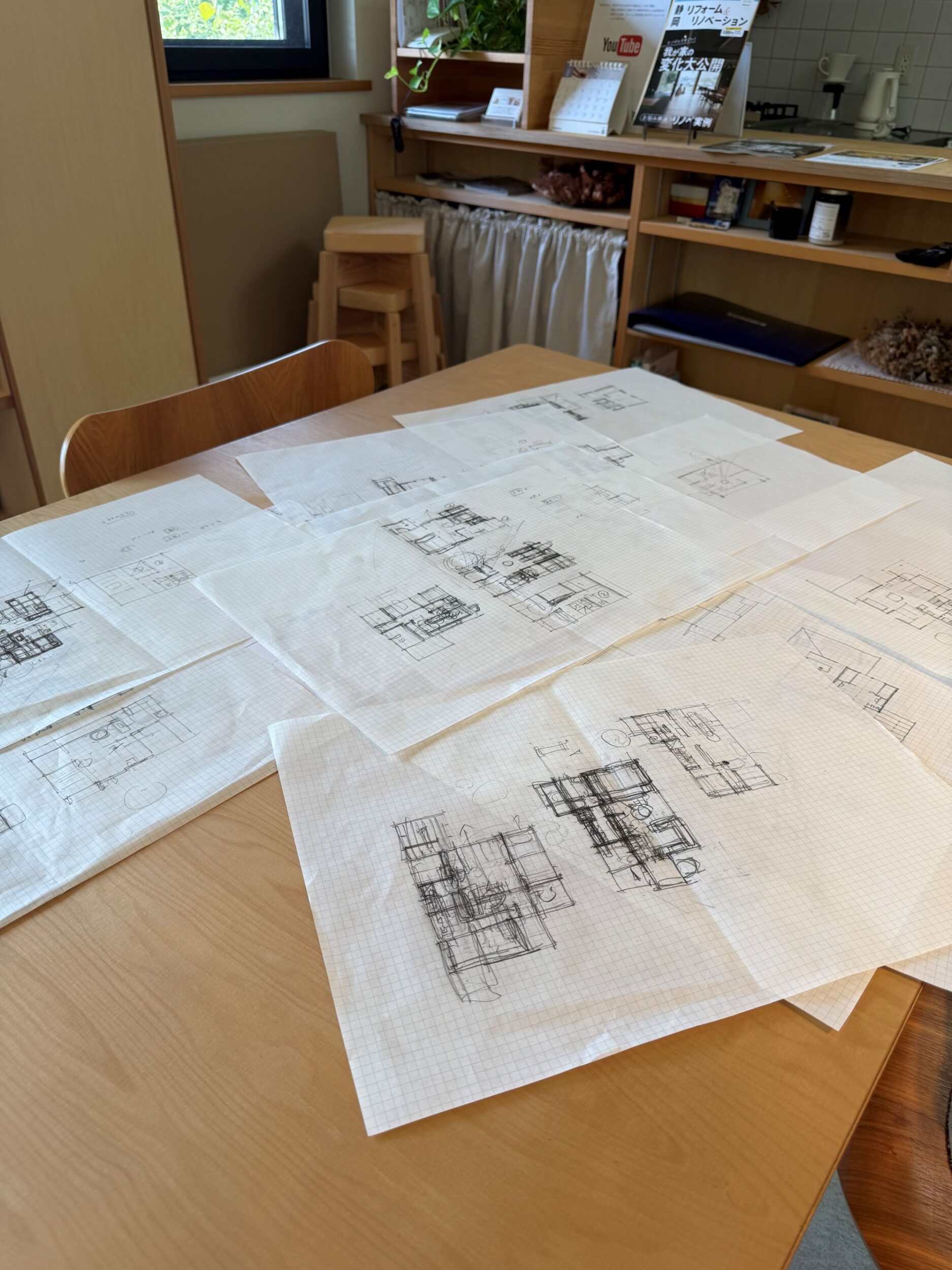

そこで大切なのは、ファーストプランから、最終形態に至るプロセスの中で、ジブンにとって、ちょうどいい大きさを知ること。

諦める=明らかにする

「諦める」という言葉はネガティブに聞こえますが、本来は「明らかにする」という意味。

つまり、予算の中で何ができるかをはっきりさせることです。

我が家は3階まで使って29坪。

小さいと感じる人もいるでしょうが、私たちにはこれが心地いい。

いつも手が届く。そのくらいの大きさが、ぼくたちにとってはちょうどよかった。

シンプルにする難しさ

コンパクトな家を心地よく仕上げることこそ、家づくりの醍醐味だと思います。

けれど、それが一番難しい。

広くするのはいくらでもできますが、シンプルにまとめるのはもっと難しい。

シンプルとは、「自分だけでなく、誰が使っても使いやすい」状態のこと。

使い方を限定せず、暮らしの変化にも柔軟に対応できることが大切。今だけじゃないよね。

シンプルにしていく過程では、徐々に贅肉がそぎ落とされます。

「本当にこの面積が必要なのか?」と、いちいち自問自答することになります。

そうやって時間をかけても、最後に出てくるのはたった1案です。

シンプルで心地よいものには、必ず納得感があります。

一方で、なにか違うと感じるものは、たとえ心地よくてもシンプルではないことが多い。

シンプルでないと、フレキシビリティ(柔軟性)も生まれにくいのです。

まとめ

家の大きさは、数字や坪数だけで決められるものではありません。

そこに暮らす人の価値観や予算、敷地条件によって「ちょうどいい」は変わります。

広ければいいわけではないし、小さければいいわけでもない。

大切なのは、自分たちにとっての「ちょうどいい大きさ」を見極めること。

そして、その大きさの中でシンプルに、心地よく仕上げること。

「これでいい」ではなく「これがいい」と思える家は、まず「諦める」ことから始まります。

諦めることで、本当に必要な広さや空間が明らかになり、そこから自分たちだけの心地よさを形にできるのです。

無理して広さを追いかけるより、まず予算の中で大きさを決める。

その大きさの中に、ジブンらしい空間をつくっていく。

それこそが、本当に豊かな暮らしにつながります。

「aisuの家」のオープンハウスが開催中です。

23坪の面積を、どのように使っているか。

LDKや、水廻りの配置によって、面積の割に大きなLDKが実現しました。

ご興味ある方、是非お越しください。

ちょうどいい大きさのヒントになるかも?しれません。