2025年6月2日~2025年6月10日まで海外視察旅行にいかせていただきました。

場所はイギリス(エジンバラ・グラスゴー・ダラム・ロンドン)-フランス(パリ)。

師である建築家の秋山東一氏が「見たい」「見せたい」と思った場所に実際に行って学ぶ、一味違った視察の旅です。

今回は、Day3②の記録。

暮らしをつくろう。大切な人との時間を豊かに。

こんにちは。4代目の新野恵一(にいの けいいち)です。

(*「4代目」タグで絞り込むと、他の記事もご覧いただけます。)

ダラムから、ロンドンにバスで向かいます。

その途中、レスター大学工学棟を外観だけ見学するということで、

レスター大学内部まで、バスを乗りつけて見学させてもらうことに。

この工学部棟は、ジェームス・ゴーワンとジェームス・スターリングが設計し、1963年に竣工した建築。

築61年の建築物です。

1970年に、秋山先生がこの建築物を見て、衝撃を受けた。

との話を聞いていたので「ワクワク」が止まりません。

全景がこちら。

棟の部分は、セミナールームや、教室に。

右側の低層部分は、実験スペースになっています。

様々な用途を、建築の中にどのように組み込んでいくかが、求められていたようです。

この様々な用途を、シンプルに機能をわけているのも特徴の一つ。と秋山先生の解説を聞いていると、、、

と、ここである奇跡が・・・・

ガイドさんが、大学関係者二人と路上で挨拶をしていると、

心優しい一人の男性が「この建物の内部を案内してあげるよ。」と!!

なななんと!内部も見学できることになりました。

通常は、学生しか入れない場所ですが、こんな機会いただけるとは♡

一番右にいる男性がご案内していただいた方です。

急遽でも、1時間ちかく時間をとっていただき、解説いただきました。ほんとに感謝です。

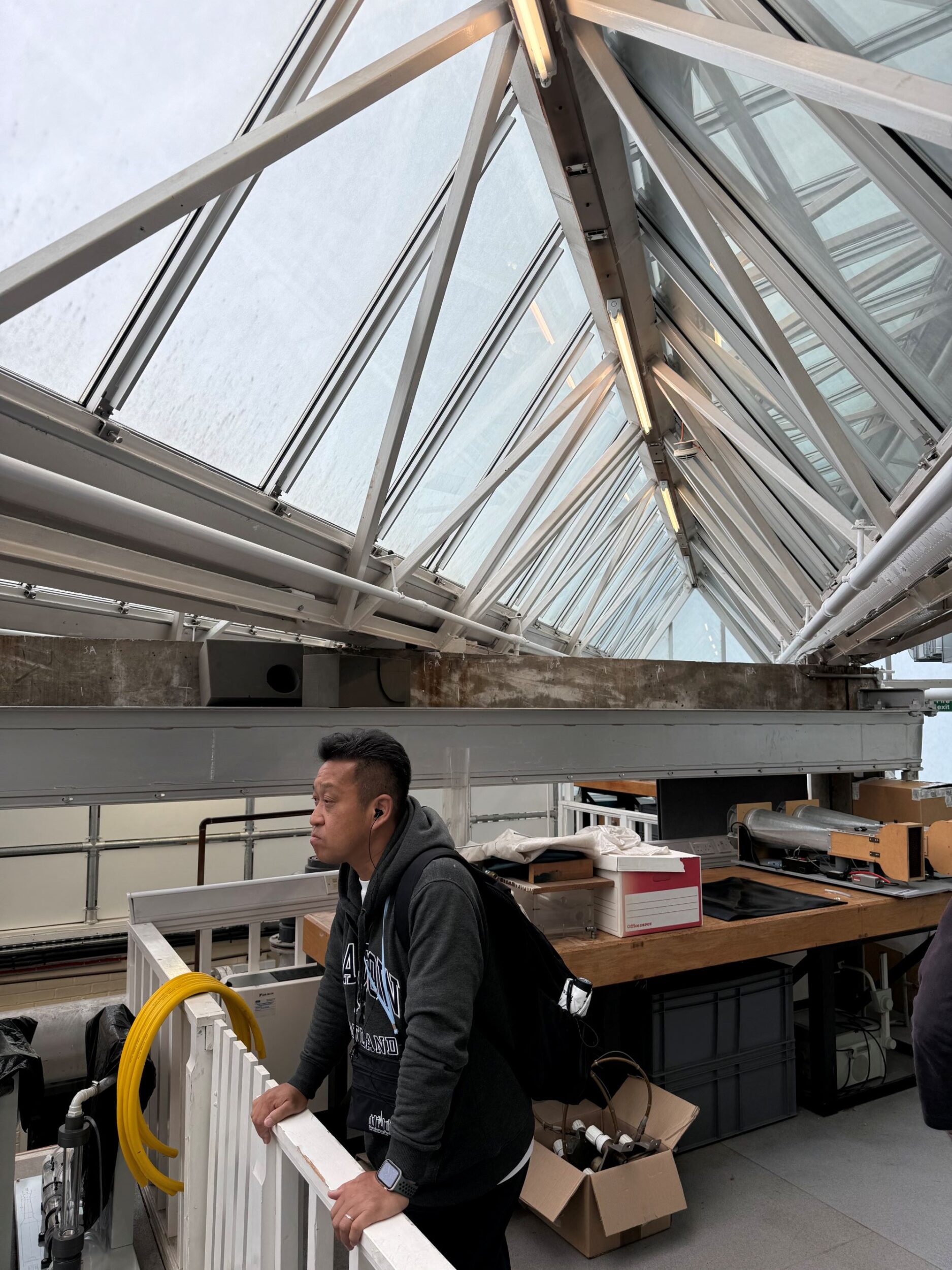

低層のガラス屋根部分の空間は、こんな感じです。

このガラス屋根は、建物にたいして、斜め45°ににふれています。

これは、北側の光を効果的に室内に届けるための工夫。(北側の光は、安定的な光を室内に取り入れることができる)

この建物の軸は、北東を向いているため、北側の光を効率的にいれるためには、屋根をふらなければなりません。

南側の屋根は、光を透過しづらい材質のパネルになっています。

左側が南で、右側が北です。屋根のガラスの材質が違うのがおわかりでしょうか。

しかし、このガラスの屋根は、防水性や耐候性に難がありました。

実は、このガラス屋根。

2011年に調査が開始され、2017年に改修が完了しています。

改修に関しての本(DIAMOND-TIPPED)も、特別にプレゼントしていただきました。

結構、激しく翻訳されます。

グーグル翻訳で読むと、この改修は、緻密な調査と、環境検査など、様々な過程を経て完了しているようです。さらに、ゴーワンとスターリングに対してのリスペクトが込められた改修方法を検討に検討を重ね、工事を進めた模様。(*素材も、当時の素材に極力合わせているようです)

「改修の常識」とは、全く違うアプローチ方法です。

改修されているとは思わなかったのは、このおかげなんですね。(帰国してから本によって知る→グーグル翻訳ありがとう)

コンクリートの梁に、斜め45°で、ガラス屋根がのる構造美。

階段のつくり方に、ゾクゾクする・・・。手摺の付け方とか、最高じゃないか。

構造に、くっつくように取りついています。色も素敵♡

棟部分の一番素敵な会議スペース。

Y型の梁に、興奮。

棟の根元近くにある大ホール。ここは一切開口部がない閉鎖的な空間。

階段室部分が、設備のコアになっています。設備配管が丸出しです。

この棟の一番上のトイレを使ったのは、生涯忘れることはあるまい。

棟上部から、ガラス屋根を見下ろします。広大なガラス面。

これをすべて、改修したとは思えない・・・

エキサイトな体験をさせていただき、ありがとうございました!

その後、ロンドンに到着。

いよいよ、旅は、Day4に突入。

Day4は、ロンドン建築を満喫します♡

【ついに出発!】イギリス-パリ視察旅行スタート! -Day0-

【エジンバラ】 世界遺産を回る「旧市街」と「新市街」&「フォース鉄道橋」 -Day1-